渔鼓戏,地方戏曲的精华

渔鼓戏,地方戏曲的精华

渔鼓戏起源于山东省滨州市沾化农村,是一种古老的传统戏曲剧种。原是道士们唱的曲调,源于唐代九真、承天等道曲,是当时比较流行的曲艺形式。1723年(清雍正元年)左右,沾化农村的业余爱好者将说唱的渔鼓搬上舞台参加演出,随着内容和角色的不断扩充,逐渐发展为独立的地方剧种。

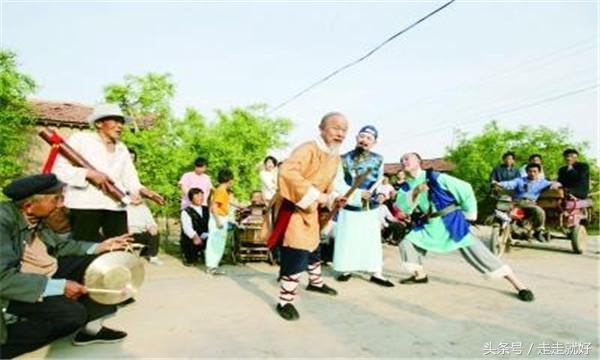

演唱时,主唱者怀抱渔鼓、手持简板击节说唱,进行各种抒情和叙事表演,在用渔鼓伴奏、简板击节同时引进了锣鼓和其他戏剧形式烘托,并将武术揉进戏剧动作之中。

渔鼓由竹筒制作,一般筒长:65—100厘米,鼓面直径:13—14厘米,一端蒙以猪皮、羊皮或油膜(猪膀胱膜)而成。

渔鼓戏演出剧目有 《东游记》、《西游记》、《西岐》等。唱腔腔尾的接伴形式,渐由单一帮腔发展为齐声帮腔。主要乐器也由1副渔鼓增至5至6副渔鼓。此剧种一直无职业剧团,许多曲艺界的专家认为,从其表现力来看,渔鼓戏已经超过吕剧。

渔鼓戏领、伴唱结合的形式使整个唱腔丰富多彩,文武戏兼备,音乐旋律富有特点,与众不同,群众喜闻乐见。现在渔鼓戏在原有主要乐器的基础上加配了很多乐器,这对渔鼓戏是一种升华。

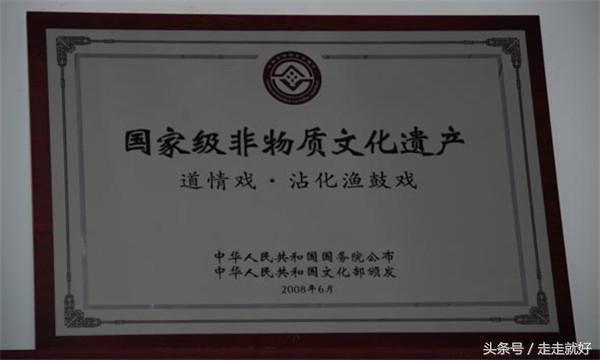

经过近10年的发展,山东沾化渔鼓戏从濒临失传到大放异彩,被列入国家级非物质文化遗产,五获全国小戏最高奖——中国戏剧奖,创造了全国戏剧界的一个奇迹。沾化渔鼓戏保留了原生态,是原汁原味的地方戏种,丰富了当地百姓的生活,堪称地方戏曲的精华。