明朝那些事儿-王圣人之宁王造反了

明朝那些事儿-王圣人之宁王造反了

#历史开讲#

王明阳又名王守仁(1472年10月31日-1529年1月9日),字伯安,浙江绍兴府余姚县(今属宁波余姚)人。因曾筑室于会稽山阳明洞,自号阳明子,故学者称其为阳明先生,亦称王阳明,明代著名思想家、文学家、哲学家和军事家。

中国历史上有两个半圣人,一个是孔子,另一个便是王阳明。曾国藩算是半个。且不论此话的来源是否可考,作为学术界的泰斗级人物它足以说明王阳明在中国人心中的至高地位。

话说大明王朝的成化八年(1472),农历壬辰年,龙年,一个后来被称为王阳明的婴儿出生了,一声啼哭,让枯燥的哲学又有了更多意义。

余姚王家书香门第,而阳明先生,可能天生异于常人,直到5岁才开始说话,八岁开始启蒙 ,师从陆恒。

岁月如梭,光阴似箭,闲话不说,单说王阳明先生力挽狂澜,平定宁王叛乱。

宁王是谁?这里是指明太祖朱元璋五世孙朱宸濠,史称宸濠之乱,又叫宁王之乱。

宁府在北京有一个办事处,宁王的亲信林华和臧贤一直在那里办公。

正德收到密报,臧贤和林华被查时林华只能狼狈逃窜。林华三十多岁,很精干。从臧贤家逃脱后,东躲西藏,让他们打听到,朝廷派遣太监赖义、驸马都尉崔元、都御史颜颐寿将前往南昌与宁府有关,具体什么事情,不知道。这对宁府来说,不是好事。

太监赖义、驸马都尉崔元、都御史颜颐寿五月二十四上路,情况紧急,林华只能匆忙上路,为了能在他们前早点到宁府汇报情况,不得不动用宁府多年来组建的自用通道,马歇人不歇,日夜兼程,赶在六月十三回到了南昌。说实话这骑了二十天,不是一般人能受得了。

六月十三是宁王的生日。紧赶慢赶的也算是赶上了,要是没赶上,还说不准宁王在哪里浪。

宁王是在弘治十二年继承的王位,每年生日这一天,宁府都要大摆宴席,接待入府拜寿的江西省三司衙门、南昌府和驻省城的南昌、新建两县的大小官员,一来可以广收贺礼,募集经费,二来充分享受众星捧月的感觉。

要让我说,我就是看不惯这种人,你们吃喝都是从老百姓那里搜刮来的民脂民膏,有什么脸大吃大喝的?

话说林华回到宁王府时已精疲力竭,心花怒放的宁王还沉浸在生日的快乐中,拼着最后的力气说道:“奴才林华回禀宁王殿下,臧先生家被东厂搜查,奴才被朝廷撵回来了,朝廷派出的太监赖义、驸马都尉崔元、都御史颜颐寿,正往南昌来。”自己的办事处被查,不用想都知道出事了。

宁王忽地从椅子上起身,在屋子里来回快步地走了几个来回,定了定神道:“来人呀,速请李先生!”

悲催的林华还没等到宁王的款待就脖子一歪挂掉了,宁下人赶紧回禀道:“回禀宁王殿下,林校尉,死了!”宁王,他缓缓地从椅子上起身,朝林华方向走了两步后,停下了脚步,感叹道:“忠臣,忠臣呀!”宁王作为一个领导表情还是很到位。

天黑时,李士实到了宁王的书房。不等李士实坐稳,宁王便急切地说道:“李先生,情况紧急!”

李士实是谁?授刑部主事,迁员外郎、郎中,出任按察副使提学浙江,累擢山东左布政使,正德中为右都御史,进右副都御史,召任刑部侍郎。弘治五年(1492)十月以右都御史巡抚郧阳。弘治六年十一月召还理南京都察院事,正德七年七月改京师都察院。正德八年十一月十三日致仕,后被宁王封为“军师”,相当于理在总理,参与谋反的积极分子。

李士实不紧不慢地摇着一把纸扇,也不答话,只是看着宁王。心想,作为国师,我表面上要hold住,那怕心理十万匹草泥马。

宁王道:“朝廷派出驸马都尉崔元、太监赖义、都御史颜颐寿来南昌,他们已经在路上了。算算日子,这几天就要到了!”

李士实仍旧默默地看着宁王。宁王往前探着半个身子,压低声音说道:“李先生,皇亲国戚到藩国,绝对不是好事。驸马都尉蔡震、太监肖敬、都御史戴珊擒拿荆王时,还曾在孤王这里停留。李先生,这次又是驸马都尉,孤王心里总想着荆王的下场。孤王不能坐以待毙!”

宁王心里发慌,李士实吊足了胃口。再也无法沉默下去,说道:“殿下,驸马都尉上门,也不见得就是荆王灭国的结局。宣帝时,朝廷怀疑赵王,也曾派驸马都尉袁泰到藩国宣谕,诫勉赵王。其实是替万岁爷进行诫勉。殿下刚才说到,京师臧贤家被搜查,王府驻京人员被驱逐,这只说明朝廷怀疑殿下,也仅仅是怀疑,如果严重的话,朝廷不会仅仅是驱逐王府人员,一定会是拘押。所以,依老夫看来,殿下不必惊慌。不如等他们到来,弄清楚他们此行的目的,再定应对之策。”

李士实分析的头头是道,宁王思前想后说道:“不如假传太后懿旨,孤王还能让南昌前卫为我所用。”

造反的人总是要给自己找到一个合适的理由,来说服自己让人觉得自己才是受害方,宁王有点被害妄想症。

李士实迟疑了一下,说道:“王爷,我们计划八月十五,现在起事,王爷虽然多了一个南昌前卫,总体上还是准备不足,乃仓促起事。当年成祖靖难前,一直隐忍,忍辱负重,装疯卖傻,只私下里默默准备。准备成熟,才能势如破竹啊。”

李军师实事求是,分析利害关系,要稳打稳扎,自家老板听不进去。

宁王说道:“李先生,成祖时,太祖爷打下的底子还在,如今,一个荒唐的正德小皇帝,只知道胡闹,要是怕他,孤王压根不会想什么大事。李先生,孤王以为,先下手为强!一会儿刘先生到,我们做最后决定!”

朱老板有点瓢了,心说道,我也想低调,可实力不充许啊。

正说着,刘养正到了。反派角色一一出场。

刘养正宁王朱宸濠之乱的主谋之一。原系举人出身,读书知兵,颇有凌云之志,受到宁王朱宸濠的青睐,延为府中幕僚。

刘养正同意宁王的意见,刘养正说道:“先下手为强,虽然冒险,总还有成功的机会,一旦错过机会,被捆住了手脚,那就一点儿机会也没有了。眼前正是个机会,趁明日江西各衙门主官进府来谢宴时,我们捉人。抓住都司衙门,就等于抓住了江西的各卫所军队,赣南不敢保证,南昌附近的袁州卫、抚州所、广信所,甚至建昌所,这些军队都可以为我所用。准备虽然仓促,机会却是难得。朝廷既然是来问罪的,南京方面和京师一定想不到王爷会选这个时候起事,正好可以打他们个措手不及。”刘养正说完,摇起了手中的扇子。

两个趣味相投的人,说什么都是对的,刘军师拖宁王老板下午水,恐怕也是想谋一份好的前程吧。

李士实说道:“王爷,刘先生说的很有道理,但我还是有点担心。”

六月十四,上午辰末,江西省三司衙门(等于现在政府的三套班子)各官陆续到达宁王府,各官一一在王府大门内里一张桌子上签到,无一缺席,也不敢缺席。

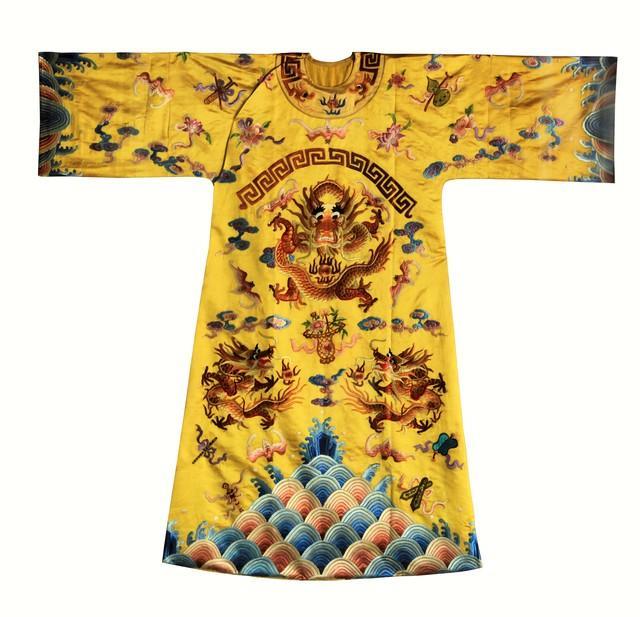

巳时,掌管王府仪式的典仪所正、副典仪,宁府引礼舍人,引领各衙门官员,按衙门分官阶排班站定在承运殿前的广场上。等各官站好,宁府正典仪站在台阶上拖着长音吆喝道:“宁亲王爷驾到!”接着,宁王像戏台上的皇帝一样,迈着夸张的步子,踱到承运殿前的台阶中央站定。副典仪站在台阶下,拖着长音吆喝道:“各官向亲王殿下行跪拜礼,跪,叩首……”

下站各官自报衙门官衔行礼谢宴已毕。宁王清了清嗓子,微笑着亲切地喊道:“各位臣工!”喊了一声便开始仔细巡视观察官员们的反应。

宁王对于的角色代入感很强,应该是很早之前就已经在心里排练了。

并排站在最前面的三位是,居中镇守太监王宏,居东是孙燧,居西是巡按御史王金。听到宁王喊“臣工”,孙燧一皱眉,用眼神提醒宁王:别坏了朝廷的规矩,三司衙门官员在王爷面前只称官或者称名,绝对不能称臣,宁王用“臣工”只能称呼自己王府里的属官。许逵不满地故意咳嗽了一声。官员中有些骚动。连一向与宁王关系密切的镇守太监也一脸困惑。

宁王巡视了一遍下站各位官员,特意以冷峻的眼神看了孙燧和许逵,他冷冷的目光最终停留在了孙燧脸上,他喝问道:“孙燧!你熟读《春秋》,知道什么是春秋大义吗?”孙燧回答道:“回禀亲王殿下,春秋大义,就是君守君道,臣守臣道,诛灭乱臣贼子。”

罗列罪名,排除异己,不归我用,别人也不要想。

宁王冷冷笑道:“说得好!大义就是诛灭乱臣贼子!请《皇明祖训》!”站在宁王身后的王府太监万锐朝前迈了一步,捧着一页纸念道:“朝无正臣,内有奸逆,诸王必举兵诛讨,以清君侧。”万锐念完四句祖训,向后退了一步。宁王再巡视一遍下面,突然威严地高喝一声:“请监国凭证来!”一个小太监托着打开的锦盒,捧到了宁王面前。宁王捧起信笺,咳嗽了一声,仰头看天,假惺惺地诉说道:“太祖爷,儿孙不孝呀!您千辛万苦打下的江山,如今落入外姓贼人手中了!嫡孙朱宸濠发誓,一定为太祖爷夺回江山!”朱宸濠看着下面,说道:“各位臣工!你们一直被蒙在鼓里,大明江山十四年前已经不姓朱了。这一切都源于弘治爷时太监李广抱错了皇嗣。所谓的正德,实际是一个冒牌货,是一个野种。”

下面有些乱,镇守太监王宏腿哆嗦着,心里发紧:这是反叛呀!自己是正德万岁爷派过来的,正德如果是假的,自己也真不了,现在宁王一发怒,自己这项上人头怕是会保不住。他越想越怕,吓得一泡热尿顺着这腿浇湿了地面。

巡按御史王金越听越不对劲,就想转身离开,可是转身却发现,拿刀端枪的校尉已经围成了人墙,他只好原地站着不动。

后面站着的不少官员,心里盘算着,多年来一直传闻,宁王早晚要反,今天终于反了。他反他的,自己怎么办?忠臣不事二主?万一他像当年成祖靖难那样,成了皇帝,做忠臣可是有风险的,自己被杀头,妻儿卖身为奴,就眼前,偷眼瞄瞄四周,四处都是王府的兵丁校尉,敢说一个不字,恐怕马上就会脑袋搬家。怎么办?自己做不了主的时候,还能怎么办?听天由命吧!许多人干脆低下了头,眼不见心不烦!可是耳朵又不好捂着,人是越听得清楚越紧张。

孙燧一直皱着眉头。许逵连声地呸着。

只听朱宸濠一声高喝道:“太后密旨!”孙燧盯着朱宸濠,只见朱宸濠举着一张信纸,继续说道,“太后密令本王监国摄政。孙燧何在?”

孙燧高声问道:“你说太后密旨,敢公之于众吗?敢让本院过目吗?”

朱宸濠一声狞笑道:“孙燧,孤王不日就将前往南京,拜祭孝陵,承继大位,你愿意保驾吗?”

孙燧高声呸了一声,说道:“天无二日臣无二主,孙某人忠于朝廷,你现在已是乱臣贼子,人人得而诛之!我劝你悬崖勒马,上表谢罪,说不定还能保有藩王之尊。”

朱宸濠伸手一指,咆哮道:“孙燧,本王给你个机会,也是最后机会。你来南昌四年,处处与本王作对,连续七次上奏诬陷本王。实话告诉你,你的奏本都被本王截下来了。念你最近领衔向朝廷颂扬本王贤孝,本王宽宏大量,现在也正是用人之时,你,愿意保驾本王去南京吗?”

孙燧斩钉截铁道:“宁亲王爷,本院也最后提醒你,走错一步,你就不再是什么宗亲了,等待你的必是死无葬身之地!”

朱宸濠狞笑道:“好吧,你这是与本王作对到底了。来呀!火信何在!把这个不识抬举的东西,绑了!”

这时,一个高大的身躯唰唰几步,冲到前排,遮挡在个子矮小的孙燧面前。这是许逵。许逵朝着朱宸濠高声喊道:“朱某人,你一个藩王,竟敢擅自捆绑朝廷大臣!不要王法了吗?!”

王府校尉火信率领几个校尉已经冲了过来,围上了孙燧。镇守太监王宏吓得直往后撤,撞在后排人的身上。

朱宸濠一指许逵,喝道:“好你个许逵!南昌城,也就你们两个敢与本王作对,你以为本王不敢杀你吗?”

许逵扬声道:“朱某人,你敢杀我,朝廷就敢杀你!”说着,许逵撇下已经被几个校尉扭住胳膊的孙燧,疾步冲向台阶最高处的朱宸濠。此状慌得朱宸濠高声咆哮:“快快!给我截住这个疯子!”

许逵疾走着,伸长两臂要抓朱宸濠。侍卫和校尉一齐冲了上去。眼看着许逵就要碰到朱宸濠,侍卫一刀砍向许逵前伸着的一条胳膊。许逵一条胳膊耷拉下来。冲到近前的校尉一把扭住了许逵的另一条胳膊。身躯高大的许逵左冲右突,试图摆脱侍卫和校尉的捆绑,但毕竟寡不敌众。被押着的许逵一直骂不停口:“朱宸濠,你个乱臣贼子!你敢擅杀大臣,你死无葬身之地!”

顺我者昌逆我者亡,宁王要杀鸡儆猴。

朱宸濠哈哈一笑道:“并非本王残暴,是孙某人和许某人犯上作乱,他二人竟然敢不尊太后懿旨。本王要去南京登基,在座还有哪位不愿意保驾?好,只要愿意保驾,愿意随着本王去南京、去北京,各位都是开国功臣,本王希望你们这些人中,多出几个公侯伯的爵爷,多出几个大都督。现在本监国摄政王宣布,废除正德年号,改年号为顺德。”

这时,正典仪瞅准朱宸濠的手势,及时吆喝道:“各位臣工,参拜监国摄政王!”

四周的校尉齐刷刷地跪倒在地,山呼万岁万岁万万岁!

镇守太监王宏听到山呼的万岁声,不知道是习惯了此时下跪,还是下了决心要投靠朱宸濠,他两腿一弯跪了下来。站在最前排的镇守太监做了榜样,后排腿软的参政王伦、副使贺锐、佥事潘鹏、佥事师虁,也跟着跪了下来。

朱宸濠点了点头,说道:“好,忠臣任何时候都有。这几位忠臣,好好礼遇。其他各位臣工,先集中到仪卫司再考虑考虑,不要着急,太后的密旨,本王初一接触,也转不过来弯,忠心了十四年的皇帝,竟然是冒牌货。大家可能一时都会接受不了,都退下吧!”

没有下跪的各位官员,被关进了朱宸濠的仪卫司。

第二天上午,朱宸濠在承运殿大摆阵仗,正式宣布监国,任命李士实为左丞相,刘养正为右丞相,其他人等依帝皇配制,一一加官进爵。

朱宸濠这一波骚操作根其他的造反派没什么区别,接着就颁发诏令。

第一道诏令是由刘养正操刀的《靖难檄文》,罗列冒牌皇帝朱厚照的十大罪状,昭告天下。

接着就是第二道,第三道,第四道……整整八道,可能是为数字吉利凑足了八道。