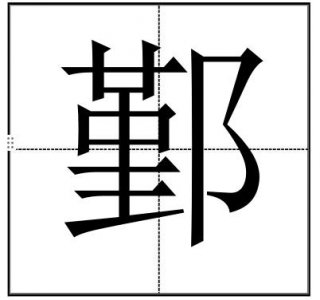

出生于安徽合肥肥西的科学院院士、中科院遗传与发育研究所李家洋

出生于安徽合肥肥西的科学院院士、中科院遗传与发育研究所李家洋

在阅读此文之前,麻烦您点一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来最新更新文章,感谢您的支持!

李家洋,1956年7月出生于安徽省肥西县,1978年考入安徽农学院(现安徽农业大学)本科,1982年毕业并获得学士学位。

1982年大学毕业后,李家洋考入中国科学院遗传研究所硕士研究生,1984年毕业并获得硕士学位。

1985年,李家洋赴美国布兰迪斯大学攻读博士学位,1991年毕业并获得博士学位;之后在美国康乃尔大学汤普逊植物研究所,做博士后研究工作。

1994年回国后,李家洋担任中国科学院遗传研究所研究员;1999年担任该所所长。

2001年开始,李家洋担任中国科学院遗传与发育生物学研究所所长,同年当选为中国科学院院士;2011年担任农业部副部长,中国农业科学院院长。

李家洋院士是我国著名的植物分子遗传学家,长期从事植物分子遗传学的研究工作,并专注于水稻的分子品种设计,培育高产、优质、多抗、高效的水稻新品种。

2022年4月,李家洋院士率领的研究团队,在《自然-生物技术》期刊上发表一篇非常重要的学术论文,揭示了影响水稻产量的穗重和穗数之间相互制约的分子机制。

我们知道,水稻是我国居民日常最重要的主粮作物之一,所以提高水稻的产量,一直是我国科学家们不懈努力的目标。

那么,水稻产量是由哪些主要因素决定的呢?种过水稻的农民应当都清楚,最为核心的要素有3个,第1个是水稻的穗数,第2个是每穗的粒数,第3个是粒重。

也就是说,如果农民种的水稻,稻穗的数量多、每个稻穗的粒数多,每粒都很重,那么,这个田里的水稻产量就会高。

但是,大自然似乎总是不让我们称心如意,往往是稻穗增大了,稻穗数量就减少,为此,科学家们还给这个现象起了一个专用名词,叫“权衡效应”。

李家洋院士率领的研究团队,在该项研究课题中,成功地揭示了水稻的穗重和穗数之间,相互制约的分子机制,为打破这种“鱼和熊掌不可兼得”的“权衡效应”,提供了新的水稻育种思路。

具体的做法是,李家洋院士团队利用基因编辑技术,对水稻理想株型的主效调控基因IPA1进行了编辑。

这里要说明一下,IPA1基因是李家洋院士团队鉴定出来的一个典型的水稻多效性基因;IPA1基因可以调控水稻多方面生长发育过程,尤其在对抗病性和环境适应性方面,也有重要调控作用。

在该项试验中,李家洋院士团队通过改造IPA1基因的表达调控区,分别调控其在幼穗、茎基部等各组织中的表达水平,实现不同表型的特异性调控。

最终,李家洋院士团队实现了只提高IPA1基因在穗部的表达水平,使其只增大穗部,而不影响穗数,甚至增加穗数,从而获得了穗重和穗数优异表型,突破了现有育种瓶颈,为未来水稻的增产提供了新的途径。

总结:出生于安徽省合肥市肥西县的科学院院士李家洋,是中国科学院遗传与发育生物学研究所所长、我国著名的植物分子遗传学家。

您同意我的观点吗?欢迎您在评论区发表您的观点和看法!

每天更新两院院士;如果我说的,正是您所想的,请关注、点赞、转发、分享、收藏朱萧俊说健康!

由于平台规则,只有当您跟我有更多互动的时候,才会被认定为铁粉。如果您喜欢我的文章,可以点个“关注”,成为铁粉后能第一时间收到文章推送;本文仅在今日头条首发,请勿搬运。#中国科学院院士##科学院院士#