纪录片《含泪活着》:为孩子出人头地,父母牺牲15年人生,值吗?

纪录片《含泪活着》:为孩子出人头地,父母牺牲15年人生,值吗?

《含泪活着》是一部纪录片,它把一个普通中国家庭的奋斗史,撕开给你看。

为了生存,为了生活,一家三口漂泊在中国上海、日本东京、美国纽约。15年间,他们仅仅“团聚”过一次,竟然只是匆匆一瞥。然后分离,各自奔忙,为的是有一天,能够擦干眼泪,好好活着。

父亲:丁尚彪

上海人,初中毕业后当了知青,下乡到安徽农村。后来返城回到上海,既没有学历,又没有一技之长,成了底层的人。

作为男人,他想给妻女提供更好的生活,于是决定去日本读书深造,闯一闯。1989年,怀揣借来的42万日元学费(约合当时的1.4万元人民币),35岁的丁尚彪东渡去了日本。然而,这些钱只够在北海道的偏远山区读一所语言学校。

附近是一个废弃的煤矿厂,人烟稀少,一年里有近一半的时间因为寒冷要封山,就连当地人都觉得条件艰苦,不理解这个中国人为什么来这儿。

真的太苦了。丁尚彪只能辗转到了东京,但因为签证已经过期,他成了“黑户”。同时,他也改变了自己深造的初衷,一是成本太高、二是自己年龄大了成功率太低。他决定放弃读书,好好赚钱,全力栽培女儿。

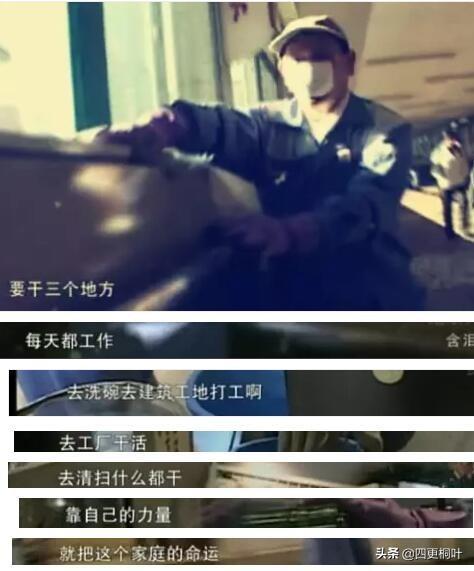

丁尚彪一个人打好几份工,天不亮就出门劳作,凌晨才回家,没有末班车就靠双腿走。

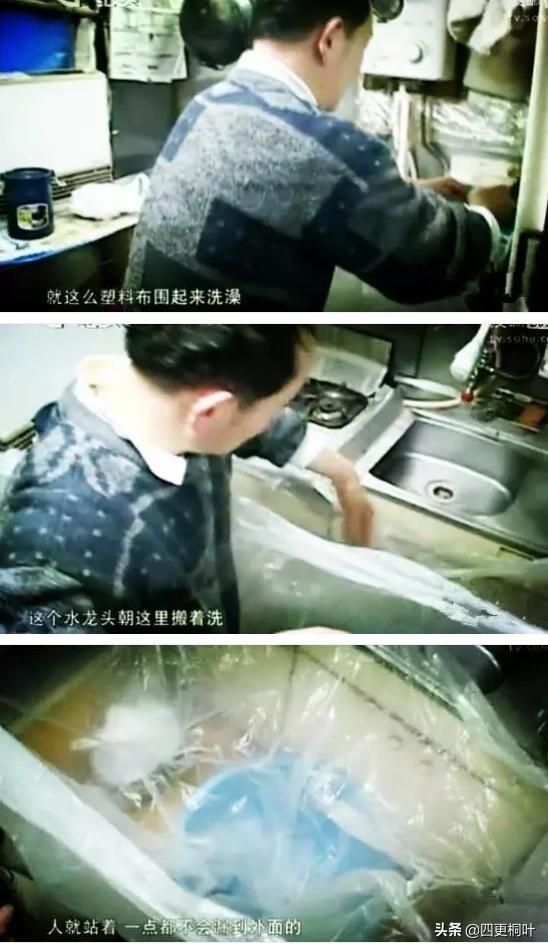

为了省钱,他租住最便宜的单人房。这种房不带浴室,他就用塑料布围起来洗澡。这样的日子,一过就是7年。

为了不失业,他考到了5个技术资格证书,一干又是7年。

丁尚彪如此“拼命”,就是为了给孩子创造成才的物质条件。而支撑他的,是一张女儿小时候的照片。

在日本15年,丁尚彪和妻女只团聚过一次,还是分别团聚。

见女儿那次,是在来日的第8年。那一年,女儿丁晽争气地考上了美国纽约州立大学,飞机中转,可以在日本逗留24小时。

丁尚彪是“黑户”,没有身份证,不能去机场接机。父女俩就约定在一个叫做“日暮里”的车站碰面。

相见,百感交集。父亲走的时候,丁晽还是个小学生,如今成了大姑娘。而父亲,才40多岁,竟苍老得一时认不出来。

最熟悉,也最陌生。想说的话太多,却不知从何说起,只好相顾无言。

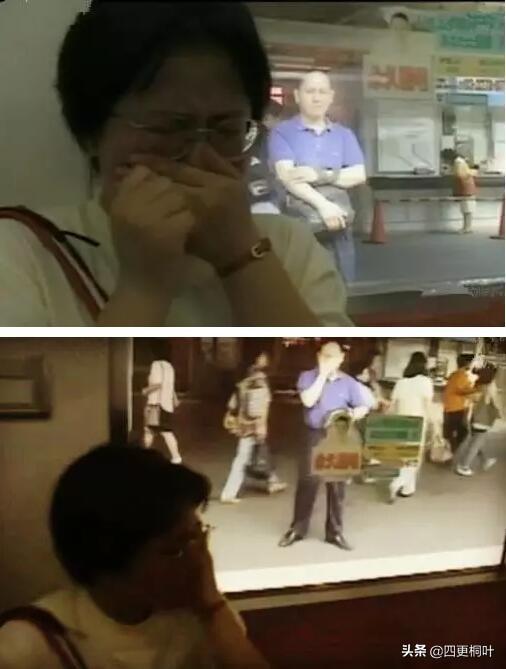

短暂的相处只有十几个小时,女儿要上飞机奔向更远的美国求学了,父亲必须在机场的前一站下车。一窗之隔,十年思念,父女俩哭得一塌糊涂。

见妻子那次,是在来日的第13年。那一年,妻子赴美探望女儿,仍然是在日本中转,仍然是匆匆一瞥,仍然是丈夫在机场前一站下车,仍然是含泪活着。

母亲:陈忻星

上海人,出身高级知识分子家庭,下乡时与丁尚彪相知相恋,组建了家庭。丈夫去日本后,她成了顶梁柱,一个人支撑着在上海的小家。

陈忻星勤俭持家,一个人打工供母女二人生活,丈夫寄回来的钱,除了还债,其余全部攒着给女儿留学用。

从某种意义上讲,陈忻星就像一个“单亲妈妈”,把女儿拉扯大又培养成材,这在上世纪90年代的环境和条件下,是一件多么艰难的事情啊!

女儿:丁晽

她是个好孩子,努力,争气。

丁晽从小就想当医生,梦想的背后是全家的付出与支撑。

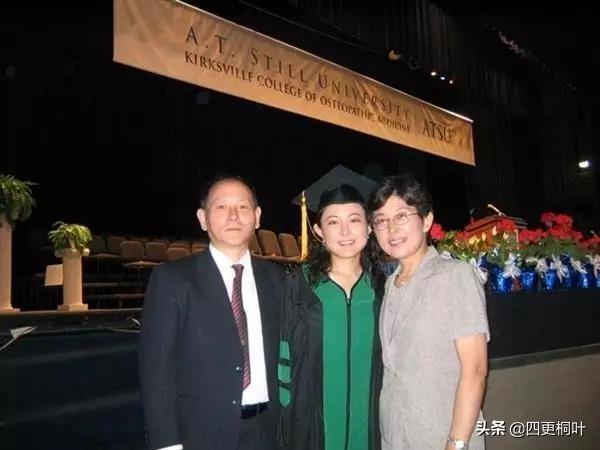

熬过去,丁晽考上了美国的大学,博士毕业后成了一名优秀的医生。她把父母接到美国团聚。现在,一家人已经在那里定居了。

这是Happy Ending,最圆满的结局。

故事讲完了,我想和朋友们分享几点思考:

1、丁家的奋斗史可以复制吗?

我觉得不可以,因为有太多的不确定因素,比如:丁尚彪“黑户”15年没被发现、女儿聪颖勤奋具备成材的智力条件、三口人没有发生重大疾病或意外,他们家毕竟是在上海这样的大城市,等等。

2、拿到绿卡定居美国就是成功吗?

我觉得不是,这是一种生活的状态。即使选择回国发展,丁家的日子也会苦尽甘来,不回国只是另一种选择。

3、我为什么要分享这个故事?

我想告诉大家,无聊、平庸、碌碌无为,是一种最普遍的状态,千千万万个家庭都是如此。

要么,安心归于平淡,归于柴米油盐,归于平安是福。要是不甘心,就勇敢地跳出舒适圈,为了一个目标而努力奋斗,再苦再难也咬牙坚持。这是改变现状的唯一办法。大家想想,对于人的一生,对于两代人的命运,丁家付出的15年,真的很长吗?

我们谁没有压力?谁没有辛酸?谁不苦?谁不是含泪活着?可泪不能一直含着呀,咱们得擦,擦干了眼泪才能看清楚路,才能往前奔,奔出一个更好的未来。

感谢您阅读到这里,欢迎您点赞、转发、留言交流

(本头条号已与维权骑士签约,未经授权请勿转载)